Mal régulé, addictif et dangereux pour les mineurs, exploitant leurs faiblesses pour leur soutirer jusqu’au dernier euro… Laissé de côté jusqu’ici, le jeu vidéo est accusé de tous les maux ces derniers mois à Bruxelles. En cause, les risques posés par Roblox, plateforme multijoueur prisée des enfants, ou encore les techniques de monétisation du jeu de tir très populaire Counter-Strike 2. Les législateurs découvrent le secteur par ses défauts.

En pleine gueule de bois post-« boum » du covid, l’industrie est désormais prise en tenaille entre deux mouvements : des législateurs nationaux et bruxellois focalisés sur la protection des mineurs en ligne, et l’arrivée du Digital Fairness Act (DFA), c’est-à-dire la révision du droit des consommateurs en ligne par une Commission convaincue que le jeu vidéo est un secteur à problèmes.

« Le jeu vidéo investit beaucoup pour rendre les gens accros », lançait en mars l’eurodéputée Christel Schaldemose (S&D) à Contexte. Rapporteure du règlement sur les services numériques (DSA), le mastodonte législatif du dernier mandat, mis sur pied pour réguler les plateformes, elle accable désormais le jeu vidéo. À la tête d’un projet de rapport sur la protection des mineurs, elle fait de cette industrie sa nouvelle cible de principe. Cette approche politique déplaît aux représentants du secteur. Ils dénoncent une attitude « extrême » face à une industrie que l’élue comprendrait mal. Le seul rapport d’initiative du Parlement sur le secteur, de Laurence Farreng (Renew), date du dernier mandat.

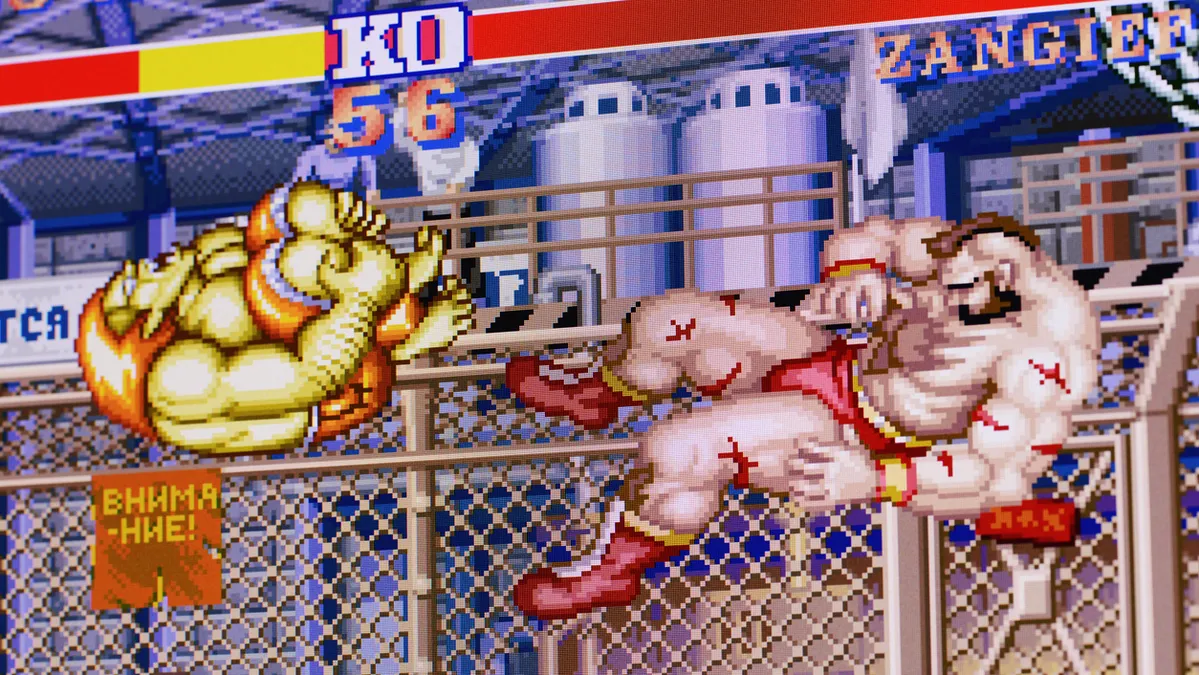

Attention, nouvelle règle

Et le secteur se sent tout autant frustré du côté des pouvoirs publics. En mars, la Commission et les autorités de protection des consommateurs (réunies dans leur réseau de coopération, le CPC) ont publié des principes clés mettant à mal les principales techniques de monétisation des jeux vidéo, dont la mise sous pression des mineurs et les monnaies virtuelles en jeu. Un camouflet pour les éditeurs de jeux vidéo. « Nous avons été prévenus vingt minutes avant la publication », assure un représentant du secteur.

« Ces principes sont longs, détaillés et proposent une nouvelle interprétation du droit. Ils peuvent sembler positifs, mais pris ligne par ligne, c’est un vrai bazar à mettre en œuvre », s’insurge un lobby, frustré qu’un tel document de droit souple puisse guider l’action des DGCCRF, sans concertation.

« Franchement, personne n’est contacté dans ce genre de cas », pondère un lobbyiste de la tech, habituée des mauvaises surprises de la part des régulateurs.

Ces principes doivent alimenter le futur grand règlement sur la protection des consommateurs en ligne, le Digital Fairness Act (DFA). Pour le préparer, la Commission a mené une longue étude des lacunes du droit actuel, et le jeu vidéo y figure en bonne place, entre pratiques « addictives », « caisses à butin » (« lootboxes ») et monnaies virtuelles.

« À l’heure actuelle, il n’existe pas de législation ou de règles spécifiques pour protéger les consommateurs de jeux vidéo », justifiait le commissaire à la protection des consommateurs, Michael McGrath, en mars dernier.

Sa direction générale, la DG Just, conteste toute volonté politique : le futur DFA « part des pratiques » du secteur et seulement d’elles. Alors que le DSA a interdit aux plateformes de manipuler leurs utilisateurs, le DFA doit étendre ces interdictions à tout le reste d’internet, des sites e-commerce classiques aux omniprésents jeux vidéo. Cet alignement est défendu au Parlement, par Dora David (PPE), qui veut réguler ces jeux pour en finir avec la « frontière arbitraire » entre plateformes et autres services en ligne. Là où la plateforme de discussion Discord est assujettie au DSA, les interactions qui ont lieu au sein des jeux vidéo ne le sont officiellement pas.

« Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de directive services de médias audiovisuels (SMA) pour le jeu vidéo que nous ne sommes pas régulés. Nous sommes soumis à des dizaines de régulations européennes », conteste un représentant du secteur. Les éditeurs s’estiment incompris : malgré des millions de joueurs et un impact culturel mondial, l’industrie se voit encore comme le petit dernier mal considéré des politiques.

« Le secteur a souvent l’impression que ses interlocuteurs ne jouent pas assez aux jeux vidéo pour le comprendre. C’est un mauvais procès », répond une source européenne.

Un lobby, c’est déjà bien

Dominé par quelques grands éditeurs mondiaux, le secteur est représenté à Bruxelles par deux organisations. D’un côté, Video Games Europe (VGE), qui représente les mastodontes industriels (comme Microsoft, Sony, EA et Ubisoft), de l’autre, la Fédération européenne des développeurs de jeux (EGDF), qui regroupe les associations nationales de studios de développement. Les deux ont signé, il y a quelques années, un protocole d’entente et font aujourd’hui bloc face à la vague qui arrive.

« L’EGDF est plus focalisé sur le soutien financier aux développeurs. L’objectif de VGE est de freiner la régulation », résume une source institutionnelle.

Éditeurs et associations nationales renvoient systématiquement toute question européenne à VGE. « Les éditeurs passent d’abord par Video Games Europe pour savoir à qui ils peuvent et doivent parler. C’est vraiment l’antichambre de leur communication », constate une source européenne.

Un beau bébé. Mené par Ann Becker, vétéran du lobbying culturel à Bruxelles, Video Games Europe compte neuf temps plein. Si quelques géants comme Microsoft ont des lobbyistes consacrés aux jeux vidéo à Bruxelles, et que d’autres font régulièrement le déplacement, VGE reste leur vigie. À ses côtés, l’EGDF compte quatre employés, menés par Jari-Pekka Kaleva, au profil plus discret. « La force de frappe est beaucoup plus grande du côté de VGE », constate notre source européenne.

Si les géants comme Tencent, Microsoft ou Roblox ont rencontré la Commission et les législateurs individuellement ces derniers mois, « au sein de l’industrie, nous sommes tous plutôt alignés », assure un éditeur. Et alors que la défense est collective, des éditeurs sont en parallèle à l’offensive (très visible) sur d’autres dossiers. Epic Games est un moteur de la Coalition for App Fairness, la fronde gagnante des développeurs contre Apple, en faveur du règlement sur les marchés numériques (DMA).

Ça lag avec les joueurs. Contrairement à YouTube, qui avait mobilisé les internautes lors de la directive droit d’auteur en 2019, le jeu vidéo ne pourra peut-être pas compter sur les joueurs pour le défendre. Les pratiques des grands éditeurs, sur la propriété des jeux et la monétisation agressive de franchises populaires, sont critiquées par les « gamers ». L’initiative européenne « Stop Killing Games », qui réclame de préserver les jeux mis hors ligne par leurs éditeurs, a atteint le million de signatures nécessaire pour être étudié par la Commission, après une large campagne en ligne ces derniers mois. Les éditeurs de VGE, dont Ubisoft, estiment que cette préservation des jeux en ligne à long terme est irréaliste.

In the mood for l’autorégulation

Le secteur insiste pour maintenir le cadre existant : pas besoin de lois quand les éditeurs savent installer d’eux-mêmes du contrôle parental et protègent déjà les mineurs. À chaque problème, Video Games Europe a une réponse : Pegi, le système de classification des jeux par âge, symbole de l’autorégulation heureuse de l’industrie censée répondre à toutes les critiques.

Quelques bizarreries viennent illustrer cette quiétude. Le géant Nintendo n’apparaît à Bruxelles que dans une initiative environnementale, sans représentation officielle. Valve, la société derrière la boutique quasi monopolistique du jeu vidéo sur PC, Steam, est absente de la bulle. L’entreprise américaine, très secrète et adorée des « gamers », se conforme aux lois nationales mais passe sous les radars bruxellois, s’étonnent de leur côté des lobbyistes de la tech. Elle n’a pas répondu à nos sollicitations.

« Le jeu vidéo n’est pas du tout dans l’approche frontale comme le font les Français qui peuplent l’industrie de l’audiovisuel. L’audiovisuel a un sens de la confrontation aigu, que n’a pas le jeu vidéo », estime une source européenne.

Vous savez ce que ça fait déjà, un milliard ?

En cette période du « tout-compétitivité » à Bruxelles, le jeu vidéo a un argument majeur, son poids économique. L’industrie pesait 19 milliards d’euros dans l’UE en 2022, selon ses lobbys. Elle fait figure de bon élève au sein des industries culturelles européennes, dont la Commission veut encourager la croissance, en principe plus facile dans ce secteur bien plus vertical que l’audiovisuel, qui lui est pris dans une multitude d’intérêts contradictoires (relire notre analyse).

Il a d’ailleurs fait son entrée dans le « Media Outlook » de la Commission, l’état des lieux des industries culturelles, en 2023. Il occupe désormais un tiers de la seconde édition, publiée début septembre, au même niveau que l’industrie audiovisuelle. Désormais, l’exécutif lui prépare une stratégie industrielle, réclamée par les États européens et menée par la direction générale chargée du numérique, la DG Connect.

Cette dernière est ce qui se rapproche le plus d’un allié au sein de la Commission. Son unité « audiovisuel » connaît bien le secteur, et l’envisage avant tout sous l’angle industriel. L’industrie discute aussi avec les directions générales de la concurrence (Comp) et du marché intérieur (Grow). Les relations sont plus froides avec celle de la justice, focalisée sur la protection des consommateurs sans considérations industrielles. La raideur des positions de chaque côté décourage le dialogue entre l’industrie et ceux qui comptent désormais les réguler, selon certains interlocuteurs.

Pourtant, l’exécutif n’est pas prêt à stopper la régulation pour protéger son économie. « Une régulation sur le jeu vidéo protège les consommateurs européens, mais n’empêche pas les sociétés européennes comme Ubisoft de faire du profit sur d’autres territoires moins protégés », résume une source européenne.